Cuba multicolor III: Los africanos

ISLA PERDIDAGRETEL QUINTERO ANGULOCUBA MULTICOLOR

Casi todos los cubanos de mi generación escuchamos mil veces en la escuela aquello de que en Cuba somos un ajiaco (en relación con el símil usado por Fernando Ortiz al explicar su concepto de transculturación: interacción de dos o más culturas que da lugar a una nueva, con elementos de las originales, pero cualitativamente distinta a ellas), y que en la Isla, el que no tiene de congo tiene de carabalí. Pero no recuerdo que ningún maestro se haya detenido a explicarnos realmente qué era la transculturación, ni cuáles eran las diferencias entre congos y carabalíes, ni por qué, si los aborígenes de Cuba se extinguieron, mis bisabuelos maternos, a quienes conocí, tenían rasgos evidentemente taínos. Todo eso lo aprendí siendo adulta, guiada por mi curiosidad. Hacerme consciente de nuestra amplia diversidad de antecedentes culturales me dejó tan fascinada, que en esta serie de tres artículos quiero compartirles mi asombro a través de un poquito de la historia de los principales grupos humanos que, habiendo arribado a la Isla en épocas y circunstancias distintas, dieron lugar a los cubanos de la actualidad: indocubanos, españoles y africanos. Termino la serie con los africanos y con una breve mención a otros grupos mitgratorios arribados a la Isla.

Los africanos

La presencia de personas de piel negra en la Cuba española (de 1510 a 1898) estuvo siempre asociada a la esclavitud y determinada por la insuficiencia de la mano de obra aborigen [4,10]. Sin embargo, los primeros hombres esclavizados no llegaron a la Isla desde África, sino desde Europa, acompañando a sus amos durante la fase inicial de la colonización [4,11]: la noticia más antigua que se tiene de la llegada de esclavos a Cuba data de 1511 y se refiere a los traídos por los hombres de Diego Velázquez desde La Española [12]. La cantidad total de esclavos traídos a la Isla durante la colonia es incierta, pues los estimados hechos por diversos investigadores difieren bastante entre sí (por ejemplo, de 702 000 a 1 300 00 en las Refs. [2,4] y [13] respectivamente). Esta incertidumbre está dada no solo por la falta de documentos, sino también porque el contrabando de esclavos, que se perpetuó hasta luego de la prohibición legal de la trata en 1873, fue muy grande [10]. Por otra parte, sí se sabe que el número de africanos en Cuba fue minoritario en relación al número total de habitantes hasta la segunda mitad del siglo XVIII [4].

La introducción masiva de esclavos a finales del siglo XVIII en Cuba estuvo determinada por la expansión de la industria azucarera [4]. Esta fue el resultado de medidas orientadas al desarrollo económico y la fortificación militar de la Isla, que había devenido centro estratégico de la lucha entre España e Inglaterra por el control del Caribe luego de la toma de La Habana por los ingleses (1762). A la introducción de esclavos en la Isla en esta época contribuyó además el aumento en la demanda de los productos cubanos –azúcar, café, cacao y tabaco– en el mercado mundial a raíz de la revolución en Haití y su salida del mercado del azúcar, del crecimiento de los Estados Unidos y del desarrollo de las grandes ciudades del viejo continente. Entre 1763 y 1846 la población cubana se sextuplicó gracias a la trata de esclavos y a la promoción de la emigración europea. Fue en esta época que la red poblacional comenzó a despegarse de las costas y a extenderse hacia el interior de la Isla, y por primera vez la población negra y mestiza superó a la población blanca al pasar de un 44% de no blancos con un 26% de esclavos en 1775, a un 52.2% de no blancos con un 36.1% de esclavos en 1846 [4].

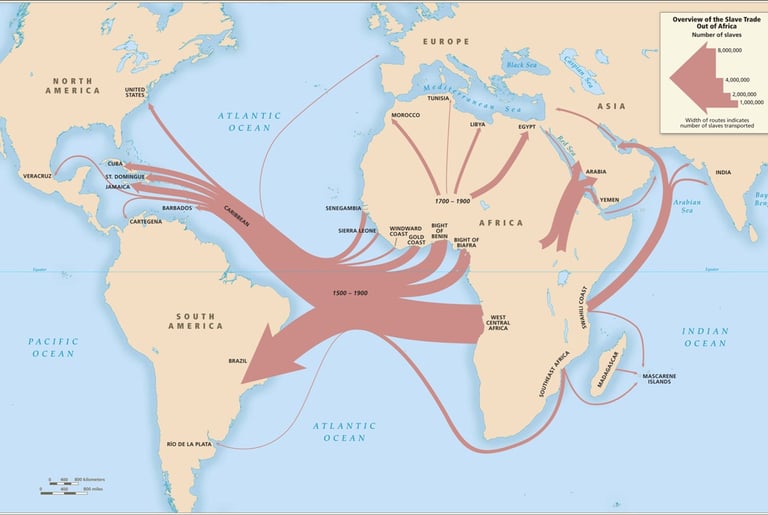

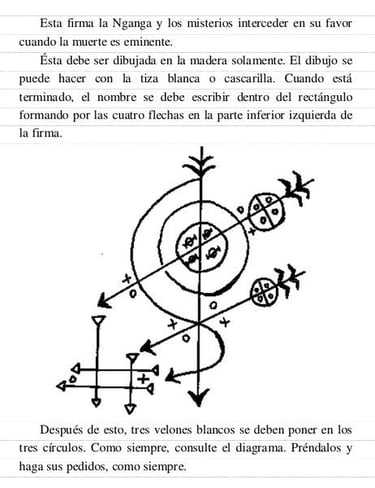

Los africanos traídos como esclavos a Cuba provenían en su mayoría de la costa oeste del África subsahariana [4,10], desde la ensenada de Benín, el norte del Congo, Angola, la ensenada de Biafra y Sierra Leona al oeste del continente africano, hasta Mozambique y Madagascar al sureste [13]. Esta amplitud en los territorios de procedencia se debía a que España no participaba directamente en la trata y cada uno de sus proveedores –portugueses, franceses, holandeses e ingleses–, extraía sus esclavos de regiones distintas. Por ello, a diferencia de lo sucedido en otras colonias como las inglesas o las portuguesas, que se nutrían solo de los esclavos que le suministraban los negreros de sus metrópolis, los africanos traídos a mostraban una gran diversidad cultural [10]. Se estima que a Cuba se trajeron africanos de más de 87 etnias distintas [11], 106 de acuerdo al recuento presentado en [10]. No obstante, el lugar que los blancos asignaron a estos hombres en su sociedad los igualó a todos, más allá de sus diferencias culturales, en la categoría de esclavos y condujo eventualmente a una identificación entre la esclavitud y el color de la piel.

Si te ha gustado saber más de este tema, pues quizás también te resulte interesante echarle un ojo a la bibliografía usada en esta serie de artículos:

1. Ortega Sartriques, Fernando; Izquierdo Díaz, Gerardo; Jaimez Salgado, Efrén; López Almirall, Antonio. El medio geográfico de la Cuba prehistórica, en Felipe de Jesús Pérez Cruz, Los indoamericanos en Cuba. Estudios abiertos al presente. Editorial de Ciencia Sociales. La Habana, 2014.

2. Ortega Sartriques, Fernando; Izquierdo Díaz, Gerardo; Jaimez Salgado, Efrén; López Almirall, Antonio. El medio geográfico de la Cuba prehistórica, en Felipe de Jesús Pérez Cruz, Los indoamericanos en Cuba. Estudios abiertos al presente. Editorial de Ciencia Sociales. La Habana, 2014.

3. Pérez Carratalá, Alfredo e Izquierdo Díaz, Gerardo. Cuba: migración e intercambio sociocultural en el Caribe, en Felipe de Jesús Pérez Cruz, Los indoamericanos en Cuba. Estudios abiertos al presente. Editorial de Ciencia Sociales. La Habana, 2014.

4. Torres-Cuevas, Eduardo y Loyola Vega, Oscar. Historia de Cuba. (“1492-1898. Formación y Liberación de la Nación”). Editorial Pueblo y Educación. Ciudad de La Habana, 2001.

5. García González, Ivette. Raíces profundas en el Oriente de Cuba. Editorial El Mar y la Montaña. Guantánamo, 2016.

6. Domínguez González, Lourdes S. La arqueología en el estudio de la religión y el arte en el Caribe prehispánico, en Felipe de Jesús Pérez Cruz, Los indoamericanos en Cuba. Estudios abiertos al presente. Editorial de Ciencia Sociales. La Habana, 2014.

7. Fernández Ortega, Racso. La mitología en el dibujo rupestre de la caverna de Patana, en Felipe de Jesús Pérez Cruz, Los indoamericanos en Cuba. Estudios abiertos al presente. Editorial de Ciencia Sociales. La Habana, 2014.

8. Lozano Alemán, Miguel. Gran Cemí de Patana: el ídolo ausente, en Felipe de Jesús Pérez Cruz, Los indoamericanos en Cuba. Estudios abiertos al presente. Editorial de Ciencia Sociales. La Habana, 2014.

9. García de Cortázar, Fernando y González Vesga, José M. Historia de España. Alianza Editorial. Madrid, 1994.

10. Castellanos, Jorge y Castellanos, Isabel. Cultura Afrocubana. Universal. Miami, 1988.

11. Torres-Cuevas, Eduardo. Dentro de muy poco tendremos en Cuba un pensamiento nuevo, fuerte y crítico, en Heriberto Feraduy Espino, ¿Racismo en Cuba? Editorial de Ciencias Sociales. La Habana, 2015, pp 91-122.

12. Pereira Pereira, Oscar. Un encuentro de rebeldías: las relaciones interétnicas entre las culturas aborígenes y africanas, en Felipe de Jesús Pérez Cruz, Los indoamericanos en Cuba. Estudios abiertos al presente. Editorial de Ciencia Sociales. La Habana, 2014.

13. Mendizábal, Isabel; Sandoval, Karla; Berniel-Lee, Gemma; Calafell, Francesc; Salas, Antonio; Martínez-Fuentes, Antonio y Comas, David. Genetic origin, admixture, and asymmetry in maternal and paternal human lineages in Cuba en BMC Evolutionary Biology 2008 8:213. Disponible en doi:10.1186/1471-2148-8-213, consultado en noviembre de 2016.

14. Aboy Domingo, Nelson. Orígenes de la Santería Cubana. Transculturación e identidad cultural. Editorial de Ciencias Sociales. La Habana, 2016.

15. Bolívar, Natalia; González, Carmen; Río, Natalia del, Corrientes espirituales en Cuba. Editorial José Martí. La Habana, 2013.

16. Bolívar, Natalia; González, Carmen; Río, Natalia del, Ta Makuende Yaya y las reglas de Palo Monte. Editorial José Martí. La Habana, 2013.

17. Leal Spengler, Eusebio. Aspirar a un sentido más alto de la justicia, en Heriberto Feraduy Espino, ¿Racismo en Cuba? Editorial de Ciencias Sociales. La Habana, 2015, pp 32-40.

18. Marcheco Teruel, Beatriz. La genética: un novedoso camino hasta nuestros ancestros, en Felipe de Jesús Pérez Cruz, Los indoamericanos en Cuba. Estudios abiertos al presente. Editorial de Ciencia Sociales. La Habana, 2014.

El ajiaco

Además de los españoles y africanos que se sumaron a los aborígenes cubanos, la entrada de otros grupos étnicos procedentes tanto de Europa como de Asia fue común a lo largo de la colonia (1510-1898) y la República (1902-1959) [4]. Antes del siglo XIX estas migraciones fueron favorecidas en varias ocasiones para evitar el despoblamiento de la Isla, de donde partían con frecuencia expediciones colonialistas hacia el resto de América. Durante el auge económico de finales del siglo XVIII, la emigración blanca europea fue promovida para balancear la proporción blanco/negro y contrarrestar la influencia africana. Si los africanos eran traídos como esclavos, de la inmigración europea se esperaba que se incorporara al campesinado y desarrollara una economía complementaria a la de las plantaciones de caña. Por ello, España otorgaba a todo blanco extranjero los mismos derechos que a los españoles. La inmigración asiática, desde el sur de China y Bengala, fue también promovida por la metrópoli, especialmente luego de la abolición de la esclavitud, con el objetivo de que estos hombres sustituyeran la fuerza de trabajo esclava. Como resultado de esta política, en la segunda mitad del siglo XIX alrededor de 125 000 chinos arribaron a la Isla [13]. Por otra parte, durante la primera mitad del siglo XX la Isla sirvió muchas veces de refugio a europeos y americanos que huían de la pobreza y las guerras en sus tierras.

Particular influencia tuvo en Cuba la inmigración francesa [4]. Además de la fundación de la ciudad de Cienfuegos, los franceses trajeron consigo nuevas técnicas para el cultivo del café y el cacao; aportaron la orquesta de la contradanza como base de nuestras orquestas típicas y dejaron su huella artística en la pintura cubana, en especial a través de Juan Bautista Vermay, fundador y primer director de la academia de San Alejandro. También fueron numerosas la inmigración haitiana en el oriente de Cuba [15], la inmigración norteamericana, la inmigración árabe y judía, y la inmigración asiática durante la República, principalmente de China y Japón [17]. Y si bien la cultura estadounidense no nos llegó a través de migraciones masivas, sí a través de la cercanía más que geográfica, comercial, política y los lazos culturales desarrollados durante la primera mitad del siglo XX, que se traduce en el habla, las costumbres e incluso los ideales de vida de los cubanos actuales. Y lo mismo aplica para la cultura ruso-soviética, bajo cuyos influjos ideológicos, intelectuales y artísticos crecimos varias de las generaciones más recientes. Todos estos grupos culturales se integraron poco a poco a la cultura cubana, y aunque a su llegada muchos fueron objeto de discriminaciones, estas desaparecieron progresivamente, a excepción de la discriminación por el color de la piel [17]. Nótese la ausencia en Cuba de denominaciones tales como hebreocubanos o cubanojaponeses, a pesar de que en la actualidad muchos de los descendientes de estos inmigrantes continúan en contacto con las raíces no cubanas de sus ancestros.

La diversidad del panorama demográfico de Cuba se expresa, en términos de la ciencia más moderna, a través de los estudios de rastreo genético que se han realizado con el objeto de determinar los orígenes de su población. Dichas investigaciones han arrojado que el 69% del material genético de la población cubana actual es de origen europeo, el 19% de origen africano y el 12% de origen nativoamericano-asiático (entre estos últimos es difícil distinguir, probablemente por el origen asiático de los primeros pobladores de América) [18]. Mas interesante aún resulta que el hecho de que el 45% de las secuencias del ADNmt en la población cubana actual son de origen africano, el 22% del oeste de Europa y el 33% de origen indoamericano [13]; en otras palabras, que los cubanos de hoy en día somos de padres españoles y madres africanas o aborígenes.

Provenientes del África ecuatorial del este, los bakongos se habían asentado en las regiones que hoy se conocen como Angola, Zaire y El Congo, desde donde fueron traídos a Cuba a partir del siglo XVIII [16]. Sus comunidades se agrupaban en formaciones estatales embrionarias bajo la autoridad central del manikongo, que administraba su reino a través de una compleja red de jefaturas. A la llegada de los portugueses a la zona, en 1482, los congos ascendían a unos dos millones y sus hombres se dedicaban a la caza, la herrería y la guerra, mientras que sus mujeres a la agricultura.

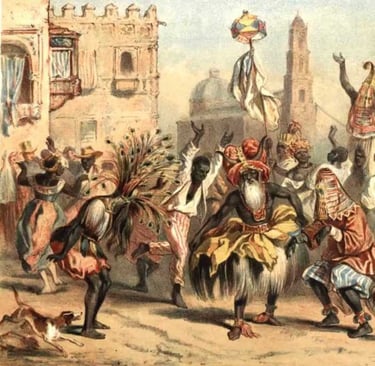

Los bakongos tenían una deidad única: Nzambi, creador y dador de vida, pero lejano e inaccesible mediante rezos u ofrendas y al que, por tanto, al que no se le rendía culto directo. Más interesados en obtener resultados concretos, los bakongos se concentraban en el culto a seres mágicos menos poderosos, pero con una influencia más directa en la cotidianidad. Entre estos, además de los ancestros, se encontraba todo aquello que constituía el entorno natural: los astros, la tierra, las plantas y animales, las aguas y los fenómenos naturales. Ambos objetos de adoración, los ancestros y la naturaleza, se unificaron en Cuba con la evolución de las Reglas de Palo, cuyo culto está centrado en la prenda o nkisi [16]. Las prendas son receptáculos de forma diversas –una calabaza, un caldero, un atado de tela, un caracol…–, que encierran un universo en miniatura: aguas, hojas, piedras, tierra de distintos sitios, partes de animales y fragmentos de huesos de un ser humano cuyo espíritu pasa a vivir en el objeto y lo dota de poderes sobrehumanos. El nkisi es fabricado por el nganga, quien es el vínculo entre los vivos y los muertos, y debe seguir sus órdenes, y el espíritu que lo habita debe pertenecer a una persona que en vida haya demostrado, sobre todo, su valentía.

La travesía del esclavo de África a América comenzaba con su compra, que podía hacerse tanto con dinero como en especies (aguardiente, azúcar, armas, metales, telas, etc.), siendo esto último lo más común [10]. Como la adquisición de esclavos era un proceso que podía tomar varios meses, para minimizar el riesgo de motines mientras estaban anclados en costas africanas, los negreros se esforzaban por hacer sus cargamentos lo más heterogéneos posible, evitando que los esclavos transportados en un barco pertenecieran todos a la misma etnia, hablaran la misma lengua e incluso aprovechando los conflictos entre tribus vecinas para mantener a su carga dividida e impotente [10]. Durante los casi dos meses que duraba el viaje hasta América, los esclavos permanecían mayormente acostados en las bodegas, casi desnudos y sin poder moverse, y se les alimentaba una o dos veces al día. Una vez en Cuba, el africano no tenía la más remota posibilidad de regresar a su tierra. A diferencia de los españoles, que venían a la Isla en busca de un futuro mejor, los africanos fueron inmigrantes involuntarios y permanentes que ofrecieron constante resistencia, tanto física como cultural, al sistema de servidumbre que se les imponía.

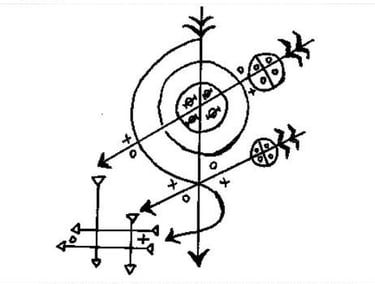

En las reglas de Palo, las "firmas" son una serie de símbolos que se dibujan para la realización de ciertos rituales.

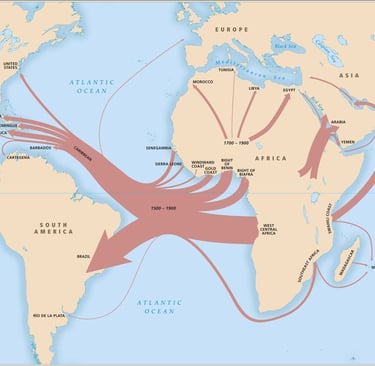

Día de reyes. Federico Miahle. Havana, Cuba, ca. 1850

Muy poco se sabe de la historia de África subsahariana antes del año 1000 n.e. salvo que existieron en ella varios estados de considerable extensión e importancia, pues todas estas culturas fueron ágrafas [10,14]. Al comienzo de la afluencia de esclavos hacia América en el siglo XVI, los pobladores del África occidental subsahariana tenían estructuras sociales y políticas complejas que dividían a la región en reinos y/o imperios de tamaño considerable, administración jerárquica, notable desarrollo del comercio y una espiritualidad compuesta tanto de religiones locales como de islamismo [4,14]. Sus pueblos eran casi todos agricultores, aunque su economía podía incluir además la minería, el comercio y el pastoreo [10].

La célula básica de las sociedades subsaharianas era el clan, y los lazos que unificaban al conjunto se fundaban más en lo místico y lo religioso que en lo económico y lo geográfico. Sus integrantes estaban ligados entre ellos por la solidaridad creada por la pertenencia a un clan, cuyos miembros eran considerados parientes consanguíneos al descender todos de un antepasado común. Esta ascendencia común se simbolizaba a través de un emblema o tótem que asociaba al clan con una planta, un animal o algún otro tipo de objeto ancestral sagrado de cuya esencia mística participaban todos sus miembros y alrededor del cual existía todo un sistema de mitos, rituales y tabúes. Cada clan estaba además identificado con algún sitio que se consideraba común en tanto morada bendita de los antepasados, de los contemporáneos y de sus descendientes. Los clanes podían estar formados por una o más familias verdaderamente consanguíneas, que vivían bajo una jefatura común que regulaba la vida cotidiana de sus miembros (las actividades para la subsistencia, las relaciones sociales, la realización de las ceremonias religiosas, etc.). Los clanes se ligaban entre sí por relaciones matrimoniales, y el lugar que ocupaban sus miembros en él estaba dictado por el sexo y la edad.

Por encima del clan estaba la tribu, casi siempre una aglomeración de clanes o villas que conformaban una unidad cultural definida por su comunidad de lengua, territorio, estructura social y política, y usos y costumbres [10]. En las tribus funcionaba a veces un consejo de ancianos, pero este solo podía persuadir y no dictar reglas, pues nada superaba la autoridad del clan. Entre esta forma de poder y las monarquías africanas más desarrolladas desde el punto de vista político, existieron además toda una gama de variantes desde la democracia primitiva hasta el despotismo africano.

Más allá de las particularidades regionales de las distintas etnias subsaharianas, sus cosmovisiones eran estructural y funcionalmente similares [10]. Su modelo de vida se caracterizaba por la creencia en un ser primordial y único, creador y dueño del universo; la creencia en un panteón más o menos nutrido de divinidades que actuaban como intermediarios entre los seres humanos y el ser supremo; el culto a los antepasados, quienes después de muertos continuaban actuando como supervisores espirituales de la familia; la creencia en otros espíritus con los que los vivos podían establecer comunicación y que ejercían una influencia positiva o negativa sobre el mundo; y la práctica de la magia y de la medicina mágica. En estas sociedades el sentimiento religioso permeaba todos los estratos de la existencia individual y colectiva, era el punto unificador de sus valores y dotaba a la vida cotidiana de una dimensión mística en el sentido de que todas las actividades estaban regidas por ritos específicos.

El carácter colectivo y abierto de la religiosidad africana funcionó en Cuba como medio de unión entre los africanos de procedencia diversa y como sostén psicológico que les ayudó a enfrentar la esclavitud, y favoreció su entendimiento con el resto de los pobladores de la Isla, tanto indocubanos como españoles [10]. Por otra parte, la capacidad de los africanos traídos a Cuba como esclavos para adaptarse a sus duras condiciones de vida en el Nuevo Mundo y perpetuar su cultura en un medio muy hostil, así como su espiritualidad compleja demuestran que estos hombres, al igual que los indocubanos, distaban de ser esos seres salvajes necesitados de ayuda para civilizarse que la tradición y la historia ha querido hacer de ellos.

En lo que a la historia y la cultura cubanas se refiere, las etnias africanas más importantes han sido la conocida como lucumí o yoruba, la de los congos, bakongos o bantúes, y la de los carabalíes. Carabalí era el nombre que los esclavos procedentes de la región ocupada actualmente por el sureste de Nigeria y el oeste de Camerún se daban a sí mismos [10,15]. Entre ellos eran muy comunes las sociedades secretas y de ellos proviene la Sociedad Secreta Abakuá, una cofradía de carácter mágico religioso, exclusiva para hombres, que se estableció por primera vez en el puerto habanero de Regla en 1836 y que es, por sus objetivos y regulaciones, equiparable a las sociedades masónicas [10,15]. Las Abakuá fueron las primeras sociedades de solidaridad creadas en Cuba y durante la colonia estaba entre sus cometidos el socorro mutuo y, en particular, el recolectar dinero para liberar a aquellos de sus miembros que aún eran esclavos [15]. Este tipo de sociedad secreta solo existe en Cuba, en las provincias de La Habana y Matanzas, y a pesar de la persecución, discriminación y estigmatización negativa sufridas por sus miembros a lo largo de la historia, su influencia en las artes, las letras y la cultura popular de Cuba es considerable [10].

En Cuba la palabra lucumí se utilizó por los propios esclavos para designar a los yorubas, traídos a la Isla, principalmente, de la región que queda entre el río Volta –actual Burkina Faso- y Camerún, pasando por Nigeria [10]. En esta región, ya hacia el siglo V a.n.e., se hallaban esparcidos una serie de pueblos conocidos como “culturas de cabezas humanas” [14]. En ellos, el culto a los antepasados y a la cabeza humana u orí, en tanto sede de la individualidad y la inteligencia del hombre, evolucionó del ámbito familiar al colectivo partir de la difusión de la adoración a Obatalá y/o Orishanlá [14]. Aunque no se ha podido determinar con precisión si eran esposo y esposa, madre e hijo, o incluso dos títulos distintos dados a una misma persona, se supone que este o estos seres hayan existido como humanos y que la voluntad de perpetuar su memoria haya respondido al papel trascendente que habrían tenido en vida para su comunidad. De igual forma, se piensa que los orishas actuales provienen de la colectivización del culto a ciertos héroes o personas de vida ejemplar que se convirtieron en ejemplos a seguir por sus coterráneos [14].

Los yorubas propiamente dichos, comenzaron a extenderse por la región que ocupaban las culturas de cabezas humanas en fecha posterior al siglo XII, esparciendo por ella sus creencias religiosas, el culto de Ifá, y el poderío de su casta sacerdotal, los babalawos [14]. Esta expansión no fue por la fuerza, sino a través de la difusión de las ideas religiosas desarrolladas por Oduduwa, el fundador legendario del estado. De acuerdo al mito, Oduduwa fue un príncipe o noble, egipcio o árabe que, desterrado de su lugar de origen, llegó a la región que luego ocuparía el Imperio Yoruba (un conjunto de ciudades o aldeas organizadas en pequeñas confederaciones) y se asentó allí con sus seguidores y su séquito. Con el paso del tiempo, Oduduwa difundió y afianzó sus ideas religiosas a las que incorporó el culto a los orishas, pero subordinado a éstas.

La llegada de los primeros yorubas a Cuba, y con ellos del culto a los orishas, sucedió entre los años 1659 y 1700, mientras que la primera referencia a la presencia de practicantes del culto de Ifá en la Isla data de alrededor de 1800 con la llegada del babalawo esclavizado Joaquín Cádiz [214]. A pesar de que ambos cultos se desarrollaron bajo el signo de la marginalidad, el resultado de su evolución, la Santería Cubana, que comprende a las Reglas de Osha y de Ifá, se ha convertido con el tiempo, al menos al nivel de la cultura oficial, en el rasgo representativo por excelencia de lo afrocubano.