Cuba multicolor I: Los indocubanos

ISLA PERDIDAGRETEL QUINTERO ANGULOCUBA MULTICOLOR

Casi todos los cubanos de mi generación escuchamos mil veces en la escuela aquello de que en Cuba somos un ajiaco (en relación con el símil usado por Fernando Ortiz al explicar su concepto de transculturación: interacción de dos o más culturas que da lugar a una nueva, con elementos de las originales, pero cualitativamente distinta a ellas), y que en la Isla, el que no tiene de congo tiene de carabalí. Pero no recuerdo que ningún maestro se haya detenido a explicarnos realmente qué era la transculturación, ni cuáles eran las diferencias entre congos y carabalíes, ni por qué, si los aborígenes de Cuba se extinguieron, mis bisabuelos maternos, a quienes conocí, tenían rasgos evidentemente taínos. Todo eso lo aprendí siendo adulta, guiada por mi curiosidad. Hacerme consciente de nuestra amplia diversidad de antecedentes culturales me dejó tan fascinada, que en esta serie de tres artículos quiero compartirles mi asombro a través de un poquito de la historia de los principales grupos humanos que, habiendo arribado a la Isla en épocas y circunstancias distintas, dieron lugar a los cubanos de la actualidad: indocubanos, españoles y africanos. Empezamos aquí con los indocubanos.

Los indocubanos

La presencia de seres humanos en la Isla se remonta a unos 10 000 años antes del presente (AP) [1,2]. Sí, Cuba ha estado poblada desde alrededor del 8000 antes de nuestra era. Sus primeros habitantes, conocidos como apropiadores pretribales o preagroalfareros, eran nómadas, pues debido a su economía de apropiación, al cambiar las estaciones o agotarse los recursos de un sitio debían moverse a otro buscando amparo en abrigos rocosos y cuevas [3]. Los preagroalfarero estaban organizadaos en unidades en domésticas (familias consanguíneas) que constituían la base de la producción y el consumo, y el trabajo se dividía de acuerdo al sexo y la edad. A fin de resolver sus carencias económicas, las unidades domésticas establecían relaciones de reciprocidad entre ellas, agrupándose en bandas u hordas de alrededor de unas treinta personas.

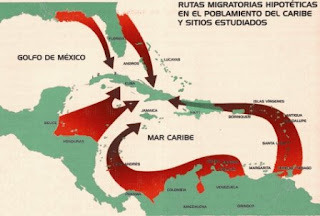

Se cree que estos pobladores llegaron Cuba procedentes de Norteamérica a través de las Bahamas, que entonces formaban un archipiélago de grandes islas pobladas de tortugas terrestres y rodeadas de abundante pesca [1,3]. Y si bien estos visitantes iniciales se encontraron en la Isla con una costa desprovista de caza y vegetación, a su vez hallaron una región rica en sílex y roca caliza silificada, materiales que, aunque inexistentes en las Bahamas y escasos en la Florida, fueron muy utilizados por las poblaciones más tempranas de estas regiones para la construcción de utensilios. Con mucha probabilidad fue la búsqueda de estas materias primas lo que determinó el aumento de las incursiones en las costas de Cuba, así como las primeras exploraciones hacia el interior de ella, lo cual eventualmente condujo a estos hombres hacia zonas más favorables para la explotación y asentamiento [1].

En la medida en que los primeros habitantes, así como los que continuaron llegando desde Norte y Suramérica en diversas oleadas migratorias, se fueron expandiendo por Cuba, sus estrategias de subsistencia comenzaron a cambiar como parte del proceso de adaptación al nuevo medio y de la mezcla voluntaria y pacífica entre las distintas comunidades [2,3]. Cuando dos grupos aborígenes que peregrinaban por la Isla se encontraban, ambos estarían necesitados de información acerca de los territorios que no conocían, así como de nuevo material genético para minimizar las consecuencias de la endogamia. Por ello, se cree que estas mezclas ocurrieron mediante enlaces matrimoniales que facilitaron el intercambio de tradiciones y el surgimiento de nuevas culturas [2]. Hacia el 500 a.n.e ya la Isla estaba poblada totalmente y los indoamericanos asentados en ella para ese momento, también conocidos como siboneyes o ciboneyes, habían desarrollado una cerámica muy tosca y se encontraban al inicio de la revolución neolítica, o sea, dando el paso de la vida nómada basada en la recolección a la vida sedentaria basada en la producción agrícola y organización tribal.

El siglo V n.e. marca el comienzo de la inmigración hacia la Isla de los taínos o aruacos -productores tribales o agroalfareros- que, así como se diseminaron por las Antillas, lo hicieron también por el territorio cubano. La cultura aruaca comenzó a expandirse desde la Amazonia hace aproximadamente 5000 años AP [3]. A pesar de que esta expansión se produjo de forma gradual, los taínos no perdieron su vínculo cultural y mantuvieron el contacto económico y social entre las comunidades asentadas en las Antillas, región por la que ellos podían moverse libremente en sus canoas y cuyas fronteras no se establecieron hasta después de la llegada de los europeos en el siglo XV.

Los taínos mantenían formas colectivas de propiedad sobre los medios naturales de producción (tierras, cotos de caza, áreas de pesca y colecta), pero los instrumentos de trabajo eran particulares. [5]. Debido a que su actividad económica fundamental era la agricultura, a su llegada a Cuba ya eran sedentarios y solían asentarse regiones propicias para la siembra como valles y mesetas. A ellos se atribuye la introducción en la Isla del maíz, el tabaco y la yuca [3,4,6], y su dieta incluía además huevos, carne de aves y productos del mar que ingerían asados, cocidos o crudos, pero siempre sazonados con ají. El único mamífero domesticado que tenían era el perro mudo al que criaban para comer, y cuya carne era sabrosa según contaron los primeros españoles que llegaron a la Isla [5].

Los taínos vivían en poligamia y la descendencia se reconocía por línea materna, ocupando la mujer un papel social equiparable al del hombre en cuanto a la importancia y especificidad de las actividades que realizaba, que podían incluso comprender el cacicazgo. Su estructura social básica era también la familia, pero las relaciones entre ellas, o con familias pertenecientes a otras tribus, se establecían en el marco de la organización tribal, que contaba con una estructura jerárquica firme para la toma de decisiones. Eran los jefes de la tribu los encargados de organizar la fuerza de trabajo, la circulación de productos, las relaciones diplomáticas o de intercambio con otras tribus, y la defensa bélica de la propiedad comunal.

Si te ha gustado saber más de este tema, pues quizás también te resulte interesante echarle un ojo a la bibliografía usada en esta serie de artículos:

1. Ortega Sartriques, Fernando; Izquierdo Díaz, Gerardo; Jaimez Salgado, Efrén; López Almirall, Antonio. El medio geográfico de la Cuba prehistórica, en Felipe de Jesús Pérez Cruz, Los indoamericanos en Cuba. Estudios abiertos al presente. Editorial de Ciencia Sociales. La Habana, 2014.

2. Ortega Sartriques, Fernando; Izquierdo Díaz, Gerardo; Jaimez Salgado, Efrén; López Almirall, Antonio. El medio geográfico de la Cuba prehistórica, en Felipe de Jesús Pérez Cruz, Los indoamericanos en Cuba. Estudios abiertos al presente. Editorial de Ciencia Sociales. La Habana, 2014.

3. Pérez Carratalá, Alfredo e Izquierdo Díaz, Gerardo. Cuba: migración e intercambio sociocultural en el Caribe, en Felipe de Jesús Pérez Cruz, Los indoamericanos en Cuba. Estudios abiertos al presente. Editorial de Ciencia Sociales. La Habana, 2014.

4. Torres-Cuevas, Eduardo y Loyola Vega, Oscar. Historia de Cuba. (“1492-1898. Formación y Liberación de la Nación”). Editorial Pueblo y Educación. Ciudad de La Habana, 2001.

5. García González, Ivette. Raíces profundas en el Oriente de Cuba. Editorial El Mar y la Montaña. Guantánamo, 2016.

6. Domínguez González, Lourdes S. La arqueología en el estudio de la religión y el arte en el Caribe prehispánico, en Felipe de Jesús Pérez Cruz, Los indoamericanos en Cuba. Estudios abiertos al presente. Editorial de Ciencia Sociales. La Habana, 2014.

7. Fernández Ortega, Racso. La mitología en el dibujo rupestre de la caverna de Patana, en Felipe de Jesús Pérez Cruz, Los indoamericanos en Cuba. Estudios abiertos al presente. Editorial de Ciencia Sociales. La Habana, 2014.

8. Lozano Alemán, Miguel. Gran Cemí de Patana: el ídolo ausente, en Felipe de Jesús Pérez Cruz, Los indoamericanos en Cuba. Estudios abiertos al presente. Editorial de Ciencia Sociales. La Habana, 2014.

9. García de Cortázar, Fernando y González Vesga, José M. Historia de España. Alianza Editorial. Madrid, 1994.

10. Castellanos, Jorge y Castellanos, Isabel. Cultura Afrocubana. Universal. Miami, 1988.

11. Torres-Cuevas, Eduardo. Dentro de muy poco tendremos en Cuba un pensamiento nuevo, fuerte y crítico, en Heriberto Feraduy Espino, ¿Racismo en Cuba? Editorial de Ciencias Sociales. La Habana, 2015, pp 91-122.

12. Pereira Pereira, Oscar. Un encuentro de rebeldías: las relaciones interétnicas entre las culturas aborígenes y africanas, en Felipe de Jesús Pérez Cruz, Los indoamericanos en Cuba. Estudios abiertos al presente. Editorial de Ciencia Sociales. La Habana, 2014.

13. Mendizábal, Isabel; Sandoval, Karla; Berniel-Lee, Gemma; Calafell, Francesc; Salas, Antonio; Martínez-Fuentes, Antonio y Comas, David. Genetic origin, admixture, and asymmetry in maternal and paternal human lineages in Cuba en BMC Evolutionary Biology 2008 8:213. Disponible en doi:10.1186/1471-2148-8-213, consultado en noviembre de 2016.

14. Aboy Domingo, Nelson. Orígenes de la Santería Cubana. Transculturación e identidad cultural. Editorial de Ciencias Sociales. La Habana, 2016.

15. Bolívar, Natalia; González, Carmen; Río, Natalia del, Corrientes espirituales en Cuba. Editorial José Martí. La Habana, 2013.

16. Bolívar, Natalia; González, Carmen; Río, Natalia del, Ta Makuende Yaya y las reglas de Palo Monte. Editorial José Martí. La Habana, 2013.

17. Leal Spengler, Eusebio. Aspirar a un sentido más alto de la justicia, en Heriberto Feraduy Espino, ¿Racismo en Cuba? Editorial de Ciencias Sociales. La Habana, 2015, pp 32-40.

18. Marcheco Teruel, Beatriz. La genética: un novedoso camino hasta nuestros ancestros, en Felipe de Jesús Pérez Cruz, Los indoamericanos en Cuba. Estudios abiertos al presente. Editorial de Ciencia Sociales. La Habana, 2014.

Al arribo de los colonizadores, la mayoría de la población de Cuba era taína o se había mezclado pacíficamente con ellos [4]. Sus comunidades estaban divididas en cacicazgos entre los cuales no había unidad política [5]. No obstante, como los taínos comenzaron a entrar de este a oeste en la Isla, la población de preagroalfareros no mezclados con aruacos era aún considerable hacia el occidente [5]. De hecho, en su segundo viaje (1494), Colón conoció a los guanahatabeyes, comunidades cazadoras, recolectoras y no ceramistas asentadas hacia el occidente de la Isla y que al parecer aún no habían entrado en contacto con los aruacos. Asimismo, existen aún en Cuba sitios arqueológicos cuya filiación cultural no ha podido ser determinada. Tal es el caso de los autores de las pictografías de las cuevas de Punta del Este en Isla de Pinos, máxima expresión del arte precolombino de la Isla, pero cuyo origen no se ha podido determinar con seguridad [7].

A los indoamericanos que ya vivían en Cuba a la llegada de Colón se sumaron posteriormente aborígenes del continente que fueron introducidos en la Isla en calidad de esclavos [4,5]. Otros llegaron por voluntad propia, huyendo de las consecuencias que en sus territorios estaba produciendo la colonización. Este fue el caso de los Calusa, tribu aborigen del sur de la Florida cuyos integrantes se asentaron en los alrededores de Guanabacoa a inicios del siglo XVIII para escapar de las tribus norteamericanas que, aliadas a los ingleses, daban caza a otras tribus para someterlas a la esclavitud [3].

A pesar de ser una creencia muy extendida, los indocubanos no se extinguieron ni genética ni culturalmente, sino que continuaron mezclándose de manera más o menos violenta, con las distintas comunidades humanas que arribaron a la isla a partir de 1492 dejando hasta hoy no solo un amplio legado cultural sino también genético (sobre esto puede verse más aquí -link a la jiribilla). De hecho, estudios de rastreo genético que se han realizado con el objeto de determinar los orígenes de la poblaci´pon cubana actual han arrojado que el 45% de las secuencias del ADNmt en la población cubana actual son de origen africano, el 22% del oeste de Europa y el 33% de origen indoamericano [13]; en otras palabras, que los cubanos de hoy en día somos de padres españoles y madres africanas o aborígenes.

Los taínos realizaban prácticas funerarias complejas [6] y una cosmogonía concreta, con un conjunto de dioses y seres mitológicos bien diferenciados, centros ceremoniales, y un sistema simbólico para la representación de sus deidades que permite que hoy se les pueda identificar en instrumentos, esculturas y pictografías [7,8]. Eran animistas, practicaban el culto a los ancestros y llevaban a cabo ritos de fertilidad [6]. La adoración de sus dioses se realizaba de manera colectiva, en cuevas, en el bohío familiar o en el caney (construcción de madera circular y con techo cónico) erigido con este objeto que existía en cada caserío [5]. En particular, las cuevas tenían un papel central en sus prácticas religiosas, y funcionaban como centros ceremoniales y como observatorios astronómicos desde donde estos hombres determinaban los periodos de lluvia y seca, lo cual era vital para el desarrollo de su agricultura.

Poseían además un alto desarrollo de la artesanía que comprendía instrumentos de trabajo, de caza y guerra -como redes de pesca, lanzas, arcos, flechas y macanas-; un medio de transporte marítimo, las canoas, que llegaban a tener capacidad para más de cuarenta personas; e incluso instrumentos musicales y objetos decorativos o de carácter ritual [5]. Su producción artística muestra, a través de la exquisitez y funcionalidad de sus petroglifos (diseños simbólicos grabados en rocas que se realizan desgastando la capa superficial de estas), esculturas y pictografías, la existencia de un alto grado de especialización y maestría al producirlas, lo que les permitía plasmar en sus obras su mundo y sus creencias religiosas. De hecho, no todo el arte taíno tenía un carácter ritual o religioso, sino que se manifestaba también en los objetos de uso cotidiano y doméstico [6]. Los aruacos de las Antillas, además, practicaban deportes y otras actividades recreativas vinculadas a expresiones artísticas, como los areítos, en los cuales se danzaba durante horas cantando textos que narraban las hazañas de sus héroes y las genealogías de las tribus [5].

Pictografía en Cueva de Punta del Este, Isla de la Juventud, Cuba

Cemí de Gran Tierra, o ídolo del Tabaco cubano