Quince películas para conocer a Cuba

ISLA PERDIDAGRETEL QUINTERO ANGULOETIEN MARTÍNEZ ROMÁN

El cine llegó a Cuba oficialmente el 23 de enero de 1897, cuando Gabriel Veyre, representante de los hermanos Lumiere, organizó la proyección de diez cortos en las inmediaciones del Parque Central de La Habana. El nuevo invento gustó tanto que, apenas quince días después, el 7 de febrero, se grabó el primer corto cubano Simulacro de incendio.

El primer largometraje cubano se estrenó finalmente en 1913: Manuel García, Rey de los campos de Cuba, dirigido por Enrique Díaz Quesada, pero no fue hasta la creación del ICAIC en 1959 (Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográfica) y, posteriormente, de otras instituciones relacionadas con ese arte, que el cine en la Isla comenzó a desarrollarse, tanto dentro como fuera de los canales oficiales, de manera sostenida y con tanta seriedad como entusiasmo.

Los cubanos adoramos el cine y, en particular, el nuestro y ver representadas en él nuestra historia, circunstancias y singular sentido del humor. La selección de películas que recomendamos abarca una amplia gama de géneros y modos de expresión, y, al mismo tiempo, constituye tan solo una pequeña apertura de entrada hacia el universo cinematográfico de la Isla. Eso sí, todas comparten la característica de ser productos artísticos de excelente calidad y de ser, cada una a su manera, inexorablemente cubana.

Las películas están ordenadas cronológicamente, y al final de cada reseña, entre paréntesis, se encuentran las iniciales del autor que hace la recomendación.

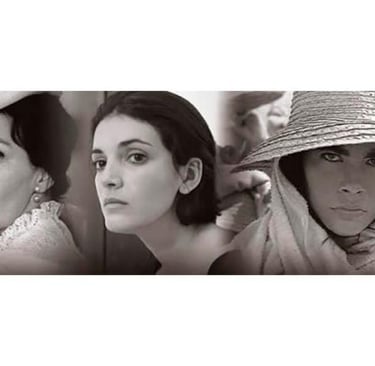

1. Lucía. (Humberto Solás, 1968)

Tres mujeres en busca de su plenitud e independencia en tres momentos cumbre del desarrollo sociopolítico de la Isla, pero cuyas promesas de progreso y renovación nunca terminan de cumplirse. La historia de Cuba -sus ilusiones y fracasos- desde el siglo XIX hasta la década de 1960 resumida en el sufrimiento de la mujer cubana y representada en tres cuentos que, yendo de una teatralidad dramática a un realismo violento, dan forma a esta innegable obra maestra, favorita de quienes suscriben, única, e imprescindible cuando se habla del cine de la Isla. (G&E)

2. Memorias del subdesarrollo. (Tomás Gutiérrez Alea, 1968)

Considerada una obra maestra del cine latinoamericano y para muchos la mejor película que se ha filmado en Cuba, Memorias… plantea una reflexión visual y discursiva sobre la enajenación humana en épocas de convulsión social. Vagaremos con su protagonista por una Habana casi desierta, como un espectro entre dos mundos: el de la Cuba prerrevolucionaria que no acaba de extinguirse, y el de la revolucionaria, cuyos ideales tampoco terminan de cuajar. Crítica a un pasado decadente y a un futuro que parecía promisorio, cuya superposición ha producido un presente en el que muchos cubanos aún no logran encontrar verdaderamente su sitio. (G&E)

5. Los sobrevivientes. (Tomás Gutiérrez Alea, 1979)

El devenir a través de varias décadas de una familia de la aristocracia cubana que, a raíz del triunfo de la Revolución, decide encerrarse en su mansión a esperar que “toda esa locura” pase. Sátira certera de la sociedad cubana en los comienzos del proceso revolucionario en la que comedia, drama, horror y denuncia sociológica se enlazan en un elaborado guión soportado con uno de los mejores elencos actorales de la historia de la filmografía de la Isla, dando como resultado a esta obra maestra del humor negro. (G&E)

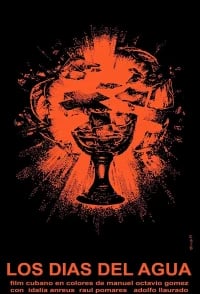

4. Los días del agua. (Manuel Octavio Gómez, 1971)

Basada en la historia de Antoñica Izquierdo, una campesina que a finales de la década de 1930 practicaba curaciones milagrosas a través del agua, esta película presenta una disección de la espiritualidad devocional del campesino cubano y una aguda pincelada histórica de un contexto social que aún pervive en nuestros campos (a día de hoy existe una comunidad de seguidores de Antoñica y sus prácticas que se hacen llamar “los acuáticos”). Clase magistral de actuación de la protagonista y un guión dramático que presenta violencia y pasión con crudo realismo. (E)

3. La primera carga al machete. (Manuel Octavio Gómez, 1969)

Película experimental sobre el inicio de la primera Guerra de Independencia de Cuba en 1868, durante el cual el ataque a corta distancia con machete se convirtió, para terror de los soldados españoles, en la marca combativa del Ejército Libertador cubano. Una combinación de visualidad renovadora y un guión complejo, llevan a una dramaturgia documentalista donde la inevitabilidad, el heroísmo y el horror de la guerra quedan explícitos. (G&E)

6. Elpidio Valdés contra dólar y cañón. (Juan Padrón, 1983)

Personaje de historieta y de varios productos animados, guajiro mambí, coronel del Ejército Libertador de la Isla y encarnación de lo cubano en oposición a lo español, Elpidio Valdés es el súper héroe de la fantasía criolla contemporánea. En esta película “para niños” lo veremos desentrañar intrigas internacionales durante la tercera guerra de independencia cubana (1895-1898), en medio de diálogos ocurrentes, chistes, gags y mucha acción que toman forma a través de una puesta en escena con una alta precisión histórica y una visualidad innovadora (como un bombardeo naval presentado en foto fija mientras aparecen los créditos). (G&E)

7. Se permuta. (Juan Carlos Tabío, 1983)

Corrían los años 80 y en Cuba es ilegal vender o comprar casas, lo único permitido es permutarlas. ¿Pero qué pasa si al propietario de la vivienda de tus sueños no le gusta la tuya, sino una tercera cuyos dueños están interesados a su vez en cambiar la suya por una cuarta, y así…? Refrescante comedia de enredos protagonizada por Rosita Fornés, una de las actrices más populares de la Isla, esta vez encarnando a una madre dispuesta a hacer todo para conseguir la casa y la boda ideales para su hija, con o sin el consentimiento de esta última. Además de ser divertido, este filme resulta ideal para captar mucho de la idiosincrasia, los ideales y la vida cotidiana en la Isla durante los años dorados de la Revolución. (G)

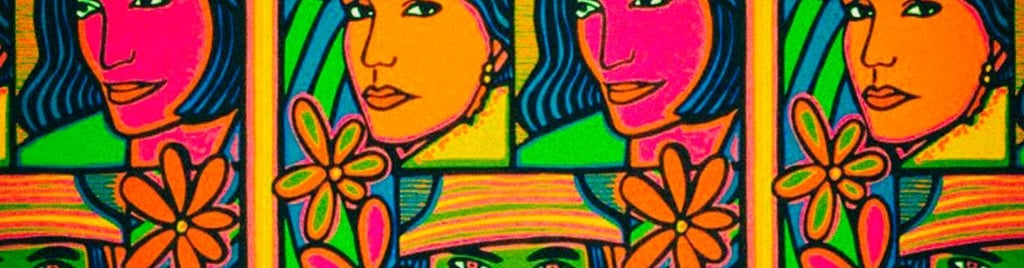

8. Patakín. (Manuel Octavio Gómez, 1985)

Película de culto del cine cubano, y como toda película de culto despreciada por unos e idolatrada por otros, esta mezcla esperpéntica de tópicos de la Cuba contemporánea (racismo, machismo, presión social), logra combinar música, humor, y violencia en un caótico despliegue visual que remeda la realidad cubana misma, con sus aciertos, sus apariencias y sus contradicciones. Y todo ello partiendo de la reinterpretación de un patakí, o fábula, de la santería cubana que narra la competencia de los orishas Changó y Oggún por el amor de Oshún, personificación yoruba del amor y la fertilidad. (E)

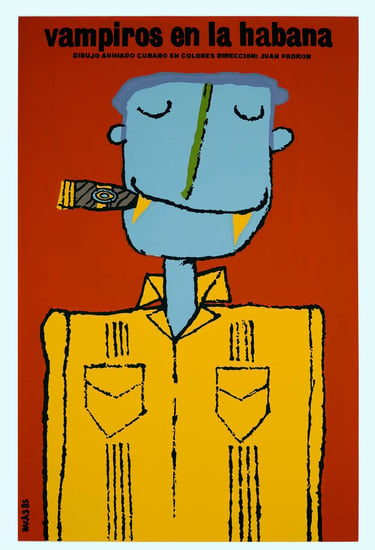

9. Vampiros en la Habana. (Juán Padrón, 1985)

Representantes de diversas asociaciones mafiosas y comerciales vampíricas coinciden en La Habana con el fin de apropiarse del “Vampisol”, una fórmula desarrollada en secreto que permite a estos no-muertos disfrutar sin peligros de la luz del día. Esta superposición genial del costumbrismo criollo con los rasgos más clásicos de las historias de vampiros y del cine negro, cuenta además con una animación espectacular, una trama plagada de personajes hilarantes y disparates fantasiosos, y la excelente música del trompetista Arturo Sandoval. Aquí la risa está garantizada hasta después del final de la película. (G&E)

10. La bella del Alhambra. (Enrique Pineda Barnet, 1989)

Exquisita película musical centrada en la historia de Rachel, una joven corista de variedades, durante su ascenso hasta el estrellato en los espectáculos del teatro vernáculo de La Habana de 1930. Mezcla perfecta de varios géneros que incluye melodrama, tragedia, humor burlesco, pinceladas historiográficas, y mucha y muy buena música, siendo al mismo tiempo profundamente humana en su presentación taxonómica la fragilidad individual y colectiva. (G&E)

11. La última rumba de papá montero. (Octavio Cortázar, 1992)

Peculiar película protagonizada por la rumba, pero no la de cabaret ni la de teatros, sino la espontánea, la que se tocaba antiguamente en los solares y los barrios pobres de La Habana, cuya historia sigue los pasos de un grupo de investigadores en su intento por reconstruir los últimos días de Papá Montero, un rumbero cubano devenido leyenda y que fue asesinado en circunstancias misteriosas allá por la ya lejana década de 1930. Un filme fascinante en el que se combinan elementos del policíaco, el teatro y el cine documental con la excelentísima música y coreografías del Conjunto Folclórico Nacional de Cuba. (G)

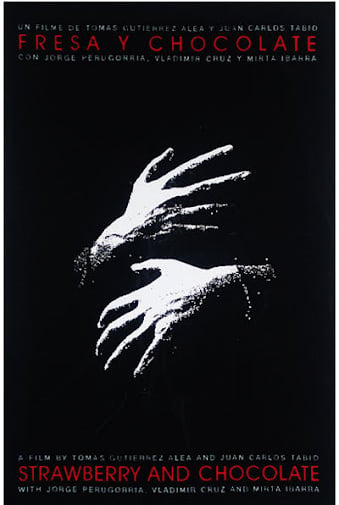

12. Fresa y Chocolate. (Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tabío, 1993)

La amistad prohibida entre un joven revolucionario y un artista desterrado de los ámbitos de la cultura oficial por su homosexualidad florece a través del amor profundo e incondicional de ambos por la Isla. Excelente crítica a la homofobia y el dogmatismo de la sociedad cubana, que sorprendió en su momento por tratar de manera cruda y abierta varios temas considerados tabú, y se ganó, gracias a su excelente guión y a las inolvidables actuaciones de sus protagonistas, un lugar privilegiado en nuestra filmografía. Es además el único filme cubano que ha sido nominado al Premio Oscar en la categoría de Mejor Película Extranjera. (G)

13. El elefante y la bicicleta. (Juan Carlos Tabío, 1994)

Extraordinaria comedia simbólica sobre la historia del cine y de Latinoamérica, con un guión experimental cuyos recursos visuales y narrativos relativamente sencillos sorprenden por su notable potencia comunicativa, que nos va llevando como si nada de las situaciones más hilarantes a las más trágicas. Su acertada crítica a las deformaciones de la sociedad cubana la convierten en una reflexión en contra del falso patriotismo, la doble moral y la burocracia “rigurosa” detrás de los cuales se enmascaran la corrupción y el oportunismo, y todo ello, sin que deje de ser una película sumamente entretenida, que los hará emocionarse, tomar partido y esperar con ansias el final. (G&E)

14. Suite Habana. (Fernando Pérez, 2003)

Moviéndose entre el documental y la ficción, esta película propone un recorrido por los ámbitos más duros de la realidad cubana de principios del siglo XXI. Considerada una de las obras maestras del cine de la Isla, Suite Habana se alza como radiografía del deterioro material, moral y espiritual del cubano durante la crisis posterior a la caída del campo socialista y constituye un desgarrador compendio de la alienación muda de los sectores más marginados de la sociedad, aquellos que no cuentan con los recursos ni los medios para expresarse, mucho menos para hacerse escuchar. Un filme difícil de ver, pero uno de los imprescindibles de esta lista si se quiere comprender la Cuba profunda. (G&E)

15. Habana blues (Benito Zambrano, 2005)

Dos amigos unidos por la música (una constante en las películas recomendadas) se enfrentan a la que ha sido la duda perenne de cada cubano ante la crisis económica y social sostenida que el país ha sufrido a lo largo de los últimos treinta años: emigrar o no emigrar; irme o quedarme. Una pregunta que permea todas las dimensiones de la vida de los cubanos y para la que no existe una respuesta totalmente conciliatoria, definitiva o “correcta”: el precio a pagar es alto cualquiera que sea la alternativa que se tome. Precisamente por eso, es que esta película, la única de la lista dirigida por un extranjero, aunque cuenta ya con casi veinte años continúa siendo dolorosamente contemporánea. (G)

Raquel Revuelta, Eslinda Núñez y Adela Legrá en Lucía. (Humberto Solás, 1969)